没侵权的原因是:虽然原神借鉴了荒野之息的玩法,但荒野之息的开放世界玩法,元素反应玩法,涌现机制玩法,弱引导机制,全部都不是自己原创的,其也是借鉴自其他游戏,或者是在其他游戏基础上微创新的。

我给捋一捋,大家就清楚了。不过这个说来话长,感兴趣的可以继续往下看:

1、开放世界玩法

青沼英二(日本游戏制作人,代表作:《塞尔达传说:荒野之息》《塞尔达传说:王国之泪》):对于这样一个更大的开放世界,从原型阶段开始,我们就自然的凭借自己的长处在做,我们开始意识到我们绝对需要一个如此大规模的开放世界,来实现自己想要的东西。……过去我也说过我曾经玩过《天际》,所以说我不是不玩游戏。但是我们不是从这么个角度,‘哦,我们能从这游戏里拿到什么东西?’,而更像是这样,‘我们该怎么样才能为此做准备?我们对于类似游戏的期待是什么?……同时我们也想到需要多少人手,或我们怎么才能有所提升。我们从中收集资料,然后看看哪些可行,哪些不可行【1】。

《塞尔达传说:荒野之息》制作人青沼英二,在接受媒体采访时,自己就亲口承认曾从《上古卷轴5:天际》中有所借鉴,并表示“我们能从这游戏里拿到什么东西”。

伊夫·吉列莫(Yves Guillemot,育碧CEO):很有趣,因为《塞尔达传说:荒野之息》借鉴了很多《孤岛惊魂》和其他育碧游戏的设计,但他们做得很完美。我认为最重要的不是这个系统(开放世界),而是如何完美地实施,如何尽可能地带给玩家最佳体验【2】。

而育碧CEO伊夫·吉列莫(Yves Guillemot),在接受英国游戏杂志《EDGE》采访时,就表示“《塞尔达传说:荒野之息》借鉴了很多《孤岛惊魂》和其他育碧游戏的设计”。但他并没有对此反感,且并没有偏激的认为《塞尔达传说:荒野之息》是“垃圾游戏”,是在“无耻抄袭”,反而认为“最重要的不是这个系统(开放世界),而是如何完美地实施,如何尽可能地带给玩家最佳体验”。

开放世界!还有沙盘!这可是欧美游戏设计师们一代又一代、筚路蓝缕,用一款又一款的GTA、上古卷轴、辐射们堆积起来的伟大类型,任天堂你们这些做惯了旧塞尔达那种精巧的庭院式迷宫的人,真能搞定这个类型吗?你们做出来的,八成只是又一个假装开放世界的时之笛吧?更糟糕一点的预期,可能会猜测它们会把这个游戏的世界做成类似尼尔:机械纪元那种,空有美丽地图却没有足够内容填充的游戏,或者变成一个带着炸弹炸遍两千五百块隐藏墙壁的体力劳动世界【3】。--摘录自《荒野之息:重新设计开放世界》

而在《荒野之息:重新设计开放世界》一文中,知乎用户Necromanov就明确有着“开放世界!还有沙盘!这可是欧美游戏设计师们一代又一代、筚路蓝缕,用一款又一款的GTA、上古卷轴、辐射们堆积起来的伟大类型”的相关阐述。

所以事实就很清楚了。开放世界玩法根本不是任天堂原创的。任天堂也是在借鉴《上古卷轴5》《刺客信条》《孤岛惊魂》等游戏的基础上,开发出的《荒野之息》。而《塞尔达传说》前面近20作,没有一作是开放世界。正因为任天堂没有这类游戏的开发经验,才会想到要借鉴《上古卷轴5》《刺客信条》。否则《荒野之息》要借鉴这几款游戏干什么,吃饱了撑得慌吗?

实际上,开放世界玩法,同样也不是《上古卷轴5》《刺客信条》这些游戏开创的。

真正开创整个开放世界玩法的,是创世纪之父、欧美知名游戏制作人,理查德·加里奥特。是他制作的《创世纪0》和《创世纪1》首开开放世界玩法之先河!

《创世纪1》:首开开放世界游戏玩法之先河!

1979 “高级龙与地下城诞生”、理查德·加里奥特利用业余时间开发出《创世纪0》(既《阿尔拉贝斯:恶梦世界》、约尔·毕宁斯成立“战术模拟公司”(SSI)。1981 《创世纪1》和《巫术1》先后登场。--摘录自《上帝掷骰子:欧美角色扮演游戏史》.附录1【4】

《上帝掷骰子:欧美角色扮演游戏史》附录1

而在陈灼所著的《上帝掷骰子:欧美角色扮演游戏史》一书中,则纪录有《创世纪0》(又名《阿尔拉贝斯:恶梦世界》),以及《创世纪1》《巫术1》《魔法门1》《上古卷轴1》等开放世界类CRPG游戏,诞生时间相关的附录。简言之,自1979年的《创世纪0》开始算起,开放世界类游戏已诞生近40多年了。

换言之,开放世界玩法根本就不算新鲜。具有开放世界玩法的游戏,早就堪称烂大街了。只是很多人游戏玩得少,对游戏缺乏基本的常识。

ORIGIN,We Created Worlds,1983-2001!--理查德·加里奥特,英伦领主、欧美著名游戏制作人、《创世纪》系列游戏之父、世界第一款网游《网络创世纪》(UO)的缔造者。代表作:《创世纪》系列、《网络创世纪》。

而之所以现在大家都相安无事,是因为开创开放世界游戏类型、开发出世界上第一款网络游戏《网络创世纪》的Origin Systems,早就于2001年解散,且已经解散20多年了。

2、弱引导设计

弱引导设计同样如此。《荒野之息》中最令人津津乐道的,就是通过弱引导设计,赋予玩家自主探索的内在动机。

可实际上,“弱引导设计”与“自主探索”,在大量游戏中同样早已有之。

例如,在《辐射4》中,初期的红火箭维修站的“红色火箭”,通过其高度设计,可知其是一座标准的中型地标。但由于周围缺少更高大的大型地标,故此其就成为了周围重要的定位与定向工具。而玩家亦可在较远的距离,就看到其所在的位置。

其他还有《风之旅人》《质量效应三部曲》《辐射:新维加斯》等大量更早的游戏,都有类似的弱引导设计。

《辐射4》:红火箭维修站的“红色火箭”,是游戏刚开始最重要的地标建筑

《风之旅人》:远处带有光柱的高山,构成了大型地标

《辐射:新维加斯》:莫哈维前哨的巨型雕塑很远就清晰可见

《质量效应3》:巨型大塔柱和冲天而起的特效构成了极为明显的视觉焦点

换言之,开放世界已经诞生40多年了,无数开放世界类游戏的先行者,早就有了一套行之有效的弱引导系统,以及引导玩家自主探索的设计方法。

而这一方法,在本质上,是利用心理学中“认知地图”理论,得出的关卡设计方法论。

心理学家爱德华·蔡斯·托尔曼(Edward Chace Tolman),通过十字形高架迷津实验、迂回路径实验等小白鼠的位置学习实验,总结出了通过“路径”“地标”“边界”“区域空间”“节点”“抽象符号”等形成认知地图的六大要素。而这一理论,则开创了心理学中有关认知心理学研究之先河。

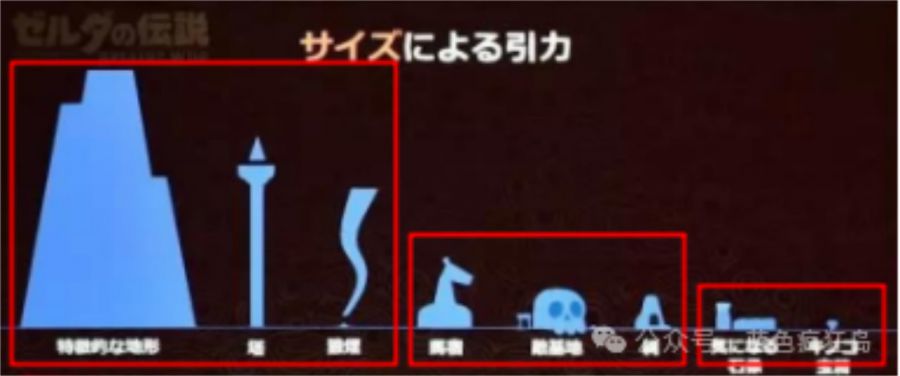

而荒野之息的“引力系统”,本质上,是将认知地图中的“地标”元素,分为了高塔、马厩、敌人的基地、神庙、石像、宝箱等,多种具有不同高度差异的建筑设施。

《塞尔达传说:荒野之息》:游戏分为了3级地标体系

而这种设计,如前述所言,过往很多开放世界早已有之。

虽然这一弱引导设计早已有之,但以往很多游戏中的弱引导设计不成体系。而《赛尔达传说:荒野之息》应该是首个采取3级地标引导体系,进行弱引导设计的游戏。其通过3级地标引导体系,构建了更完善且系统的弱引导设计,从而进一步的发展和完善了这一引导方式。

换言之,其弱引导系统、自主探索与3级地标引导体系,本身也是在前面无数开放世界引导系统的基础上,进行的微创新设计。

3、元素反应与涌现机制

以元素反应为主的涌现机制,在《赛尔达传说:荒野之息》中,被人们所熟知。

但是涌现设计,乃至元素反应,在很多游戏中早已有之。例如:

(1) 元素反应:在《诺克斯》《神界原罪1》《神界原罪2》《魔法师传奇》等游戏中,均有着基于火、水、电等元素,进而产生复杂反应的设计。例如,水能灭火、水能导电等皆是。

《神界:原罪1》:角色走入火球术的火焰范围内,会导致身上着火

(2) 元素反应:笔者2013年在蜗牛的时候,参与的《太阳风暴》这款大型游戏中,项目中已有类似的元素反应设计了。游戏当时还参加了美国的E3大展。只是可惜后来这个项目被砍掉了。这款游戏当时对标的是《暗黑破坏神3》,而这个系统当时在内部被称为“技能融合”。

(3) 技能涌现:在《博德之门2》中,我的队伍从幽暗地域出来,回到阿斯卡特拉城后,有泽斯人来跟我要银刃锐剑。我当然是不答应了,于是双方一言不合就开打。此时,敌人施展闪电术,闪电术又刚好击中穿戴了反射斗篷的队友,于是闪电被反弹到了城镇内NPC的身上。由于是从我的队友身上反弹的闪电,故此城市内的NPC一下子全部变敌对,城内守卫也开始围攻我……。而类似的技能涌现效果,在《博德之门三部曲》中还有很多,笔者曾经还特别撰写了《魔法的天空:博德之门法师经典法术杀招全记录》一文,对这些进行了总结。

(4) 技能涌现:在《博德之门2》阿斯卡特拉城的神庙区下水道任务中,玩家可以给恶魔治疗,从而让恶魔恢复理智,最终达到完成任务的目标。而其他游戏中,治疗术往往是不允许给怪物使用的。会有相应的限制,于是这种奇妙的任务解决方法,自然也就不会产生了。

(5) 战斗涌现:在《辐射:新维加斯》中,玩家可以接受银色冲击的雇佣,并短暂担任一段时间的保安。而根据该武器店的规定,进入店铺的人不能携带武器。故此,你在担任保安期间,就需要审查每个进入店铺的人。而笔者在做这个任务时,最初是按照规定老老实实的当了一次保安。之后,我想到如果故意不检查又会如何呢?抱着这一好奇心,笔者就故意不审查进店的人。其中,有个人笔者在直接放入店铺后,会导致其引爆身上的炸弹,从而将银色冲击中的所有人炸死。而笔者在玩到这里时,亦和当初在《博德之门2》中,无意间干掉娜莉娅的姨妈时一样,不由得感叹游戏居然还能这么玩。

(6) 战斗涌现:在《魔法门7》中,怪物会无差别的攻击地图中的友善NPC角色。我记得有一次在序章地图翡翠岛时,因为想节约几块钱,于是就在大街上扎营了,而没有进入酒馆休息。哪知扎营后,附近刷出了几个龙蝇。这些怪物不仅攻击我,更攻击附近的NPC,其中有个卖任务道具竖琴的NPC也给这些怪物杀死了。而这个任务道具是要花一大笔金币才能同NPC交易获得的任务物品,于是笔者在摸尸体时就这么无意中获得了,最终也节省了一大笔钱。

(7) 战斗涌现:在《羞辱2》中,机关宅邸的发条机器人非常难以对付。而笔者在机关宅邸,某次对发条爆头并射瞎它的眼睛零件后,它居然对周围的守卫和其他发条机器人大开杀戒。换言之,它因为眼睛无法分辨敌我,故此将周围的其他人当成了敌人。而笔者看了很是震惊,心想这游戏还能这么玩?!于是,就利用此机制引来大批守卫,甚至是发条机器人,然后让其自相残杀。在暗杀大公爵关卡中,一楼餐厅防守严密全是守卫。笔者亦是利用此玩法,在远处射瞎某个发条的眼睛零件,然后导致其在餐厅大开杀戒,进而顺利过关的。

(8) 战斗涌现:在《辐射1》中,玩家在使用威力较大的冲锋枪或机关枪时,有可能在战斗中误伤到自己人。同样,NPC亦会因此误伤到自己人。有时玩家甚至能凭借NPC的误伤,从而反败为胜。

(9) 战斗涌现:在《博德之门三部曲》《奥秘》等诸多游戏中,敌人释放的技能,或者用机枪、魔法进行攻击,亦会误伤到自己人。有时加以利用,则往往会收到奇效。例如,在《博德之门2》中,法力强大且难以对付的巫妖,特别喜欢召唤恶魔出来攻击玩家。而玩家则可对自己施展“防护邪恶”法术,以此规避恶魔的进攻。因为恶魔不会攻击有该法术效果的人,且它会不分敌我攻击目标。此时,玩家就可躲起来,看着恶魔反过来攻击巫妖,让他们自相残杀。

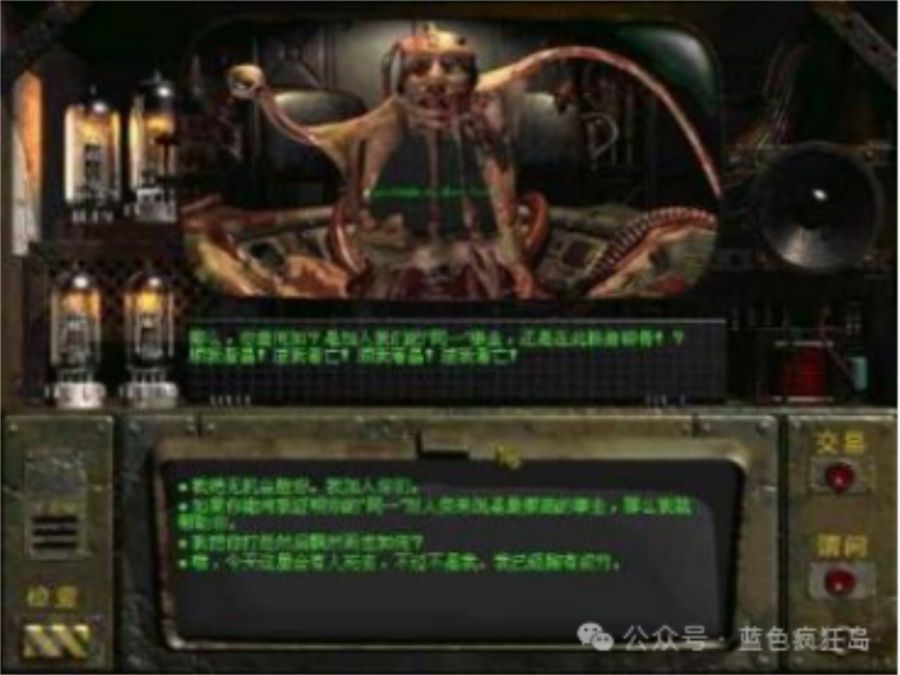

(10) 交易涌现:玩家可和任何NPC进行交易的涌现设计(一般游戏只有具有交易功能的NPC,玩家才能与之交易),最早在上世纪90年代的《辐射1》中即有体现。在该作中,玩家和任何NPC对话,在对话框右侧都有个红色的“交易”按钮。而这一点亦被《辐射2》《辐射:新维加斯》等游戏继承了下来。如在《辐射2》中,除了极少数特定NPC外(如某些重要BOSS和角色,游戏会做特殊处理而让玩家无法与之交易,并会显示“你无法与对方讨价还价”作为信息提示),几乎所有能开启对话框的NPC,玩家都能与之交易。甚至一些任务物品,都可直接交易获得。例如,在《辐射1》中,玩家可尝试与最终BOSS教主交易,不过会显示无法与其“讨价还价”。《辐射2》中在克拉马斯镇的猎人区,玩家就可以与猎人史林交易获得钥匙,从而可进入充满巨型变异老鼠的地区。

《辐射1》:玩家可尝试与最终BOSS教主交易,不过会显示无法与其“讨价还价”

(11) 交互涌现:在《太吾绘卷》中,玩家可与NPC进行诸如:闲聊、传播秘闻、夸奖、指责、邀约、送礼、促织/武功/技艺比试、修习功法、交换藏书、结交、结义、结缘、共结连理、敌对、偷窃、复仇、下毒、盗窃、袭击、劫持、抢劫、唬骗、欺辱、绑架、各类互动功能(如施舍、衣着互动、挖坟、祭拜、治疗、交易、修补等)、指点等各类互动行为。而通常在其他RPG游戏中,这些功能只能对特定NPC启用。例如,对普通的路人NPC,我们往往只能与之闲聊;与剧情类NPC互动时,玩家只能与之进行与剧情相关的互动;与商人NPC互动时,玩家才能与之交易;与异性可恋爱NPC互动时,主人公才能与之告白。而在《太吾绘卷》中,主人公则可与游戏中不限性别的任何NPC表白。

(12) 交互涌现:《鬼谷八荒》《觅长生》亦差不多。在《觅长生》中,玩家可与任何NPC交易;在《鬼谷八荒》中,玩家可与任何异性结缘,并进行交谈、论道、赠送礼物、索取道具、双修、切磋等一系列互动行为,且限制极少。

(13) 卡牌涌现:在《炉石传说》中,奴隶战、奇迹贼等打法堪称“卡牌涌现”的典型设计。通过卡牌之间效果的叠加和复杂反应,也由此提升了游戏的可玩性。

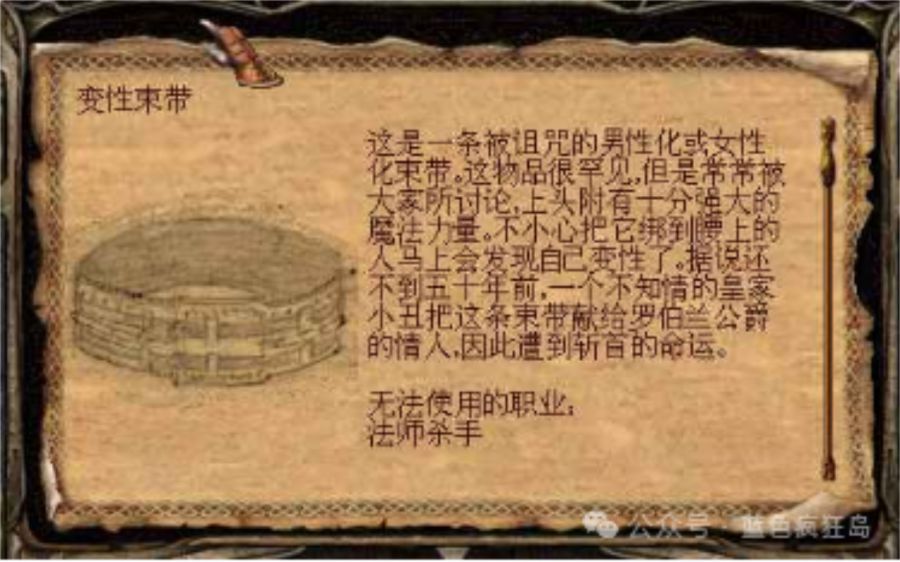

(14) 道具涌现:在《博德之门1》中,玩家可在野外获得一件恶搞道具“变性束带”。而该道具可携带到《博德之门2》中,且可在游戏剧情中发挥重大作用,不仅仅是恶搞。例如,可以将游戏中的红袍法师埃德温变性,然后体验他变性后的特殊剧情;可以给主人公查内幕自己变性,然后就可以和同性NPC谈恋爱了;给其他NPC装备上,就可以避免海尔达利等情敌,调戏玩家想要攻略的艾黎等NPC了。换言之,由于道具连主人公也能用,并不限制使用的对象,故此就涌现出了以上各种稀奇古怪的情况。

《博德之门1》:游戏中的恶搞道具“变性束带”

更多的我就不赘述了。

换言之,在本质上,元素反应其实是基于涌现机制的一种系统功能设计。而涌现机制,是基于复杂系统和混沌行为的现象。其是哲学、生物学、物理学、社会学、计算机科学、认知心理学、混沌学等学科中的重要概念。而基于涌现,可生成大量的复杂系统,例如,元素反应,以及上述案例中的诸多设计皆为典型。

实际上,有关涌现理论如何运用于游戏中的阐述,早在几十年前就有了。

有限的动态却产生了无限种玩法,这便是涌现论。---沃尔·怀特,欧美知名游戏制作人,模拟类游戏的开创者,系统模拟的发明者!代表作:《模拟城市》、《模拟人生》、《孢子》、《半人马座》、《铁路大亨》、《模拟高尔夫》、《模拟地球》

通过类与类的关系产生涌现:例如破坏性的物体可以对任何一个可被破坏的物体造成伤害。例如手榴弹、手枪、斧头等武器,对应门、窗户、墙壁、灯、桌子、椅子灯物体。可以增加玩家同游戏世界的交互方式【5】。--摘录自《剑与电:角色扮演游戏设计艺术》.[美]Neal Hallford,Jana Hallford/著.陈洪 等/译.清华大学出版社.2006

例如,无论是模拟人生之父沃尔·怀特,还是2006年出版的《剑与电:角色扮演游戏设计艺术》这本书中,都有对涌现机制和涌现理论的相关阐述。而这些理论阐述,以及具体的案例运用,皆早于《荒野之息》。

最后,总结一下,很多人游戏玩得少,对游戏缺乏基本的常识。例如:

- 不知开放世界游戏早已有之:自《创世纪0》与《创世纪1》首开开放世界玩法之先河以来,远的有上世纪80-90年代以《创世纪》《魔法门》《废土》《重装机兵》《太阁立志传》等为代表的游戏;中期则有以上世纪90-00年代《辐射1》《辐射2》《上古卷轴3》《奥秘》《博德之门三部曲》《魔法门6》《魔法门7》《魔法门8》《无冬之夜》《网络创世纪》等为代表的游戏;2000年以后,在本世纪前20年,则有着《辐射:新维加斯》《辐射3》《辐射4》《上古卷轴4》《上古卷轴5》《荒野大镖客2》《侠盗猎车手5》《质量效应三部曲》《龙腾世纪》《巫师3》《赛博朋克2077》《刺客信条》《孤岛惊魂》《天外世界》《永恒之柱》《太阁立志传5》《拥王者》《Kenshi》《最终幻想15》《莎木》《旺达与巨像》《博德之门3》等诸多开放世界类游戏。不仅如此,包括《金庸群侠传》《武林群侠传》《侠客风云传》《侠客风云传:前传》《河洛群侠传》《鬼谷八荒》《太吾绘卷》等诸多国产游戏,都属于开放世界类游戏的范畴。

- 不知相关关卡玩法早已有之:例如,在《波斯王子》《刺客信条》《神偷》《杀手》《合金装备》《魔法门6》《魔法门7》《杀出重围》《Fez帽》等诸多游戏中,就有着诸如攀爬、滑翔、潜行、飞行、超级跳跃、二段跳等各类关卡移动玩法的设计。例如,就拿《Fez帽》来说,其是与《时空幻境》《超级食肉男孩》并列,一起开创独立游戏时代的“独立游戏三大杰作”之一。而在这款游戏中,主人公是可以攀爬的,更不要谈其他更早的游戏了!

- 不知“弱引导设计”与“自主探索”早已有之:例如,《辐射4》中的红火箭维修站的“红色火箭”、《辐射:新维加斯》莫维前哨的巨型雕塑、《质量效应三部曲》中的光柱高塔等地标建筑,皆是典型的弱引导设计。而如果继续往前追溯,具有促进玩家自主探索内在动机的游戏,更是早已有之。例如,《魔法门6》就堪称最典型的案例。实际上,比《魔法门6》更早的游戏,更是不可胜数。

- 不知生活技能早已有之:例如,在《上古卷轴2》《上古卷轴3》《上古卷轴4》《上古卷轴5》《魔兽世界》《指环王OL》《辐射:新维加斯》《辐射4》《EVE星战前夜》《黑金OL》《上古世纪》《魔兽世界》等诸多游戏中,皆有着烹饪、制造、炼金、裁缝、建造、锻造、精炼、发明、回收、木工、武器打造、剥皮、石工、印刷、机械制造、采集、伐木、农业、畜牧等大量生活与制造技能的设计。而在《塞尔达传说:荒野之息》中,青沼英二只承认有向《上古卷轴5》有所借鉴,可他却不知道,更早的《上古卷轴2》《魔法门6》等CRPG游戏,早就有炼金术等相关生活技能设计了。哪怕就是《指环王OL》《魔兽世界》等网络游戏,很多生活技能亦是早已有之!

- 不知元素反应早已有之:例如,在《NOX诺克斯》《神界:原罪》《魔法师传奇》《魔能》等游戏中,就有着基于火、电、水等元素反应的设计。

- 不知物理功能早已有之:例如,在《半条命》中,游戏就已经通过其使用的Source引擎,实现了物理功能。而在《上古卷轴5》《辐射4》等游戏中,基于creation引擎强大的物理特性,游戏中的关卡互动小物件,才能有着各类物理碰撞效果。

- 不知涌现设计早已有之:例如,在《辐射1》《博德之门三部曲》等游戏中,就存在着相关涌现玩法的设计。

- 不知道非线性叙事早已有之:例如,《辐射1》,就堪称首开非线性叙事之先河。而更早的还有《废土》等游戏。而在此之后,几乎所有CRPG皆以非线性叙事为主要叙事机制。而这也使得基于多分枝对话树的非线性叙事,几乎成为了区分某款游戏是否为CRPG的标准。

- 不知开放世界也是有很多子类型的:就拿《辐射:新维加斯》与《辐射4》来说,哪怕是同系列的游戏,玩后的感觉也差很多,玩法更是有较大差异。再拿《辐射:新维加斯》《原神》《荒野之息》来说,这三者的剧情叙事设计机制,分别是网状非线性叙事、线性剧情叙事,以及仅有少量剧情的设计模式。仅剧情设计一项,三者就有诸多差异性,更何况其他方面了。

通过上述案例,可知《塞尔达传说:荒野之息》中的几乎所有设计,其实均早已有之。可以说,《塞尔达传说:荒野之息》确实是开放世界游戏中的佼佼者和集大成者。但由于它的开放世界玩法,以及很多相关的设计,本身并不是是最初的开创者,故此其设计并不具有开创性。很多设计早在几十年前就有了。认为具有“开创性”的人,麻烦你们多玩玩游戏吧!

简言之,其在本质上,是站在诸多巨人肩膀上的集大成者。说难听点,就是个完美的缝合怪。这也是其会借鉴《上古卷轴5》等诸多游戏的原因。当然,若真的要进行“鉴抄”,其借鉴的游戏根本就不止《上古卷轴5》这一款,恐怕还得加上《刺客信条》《孤岛惊魂》等上述一大堆游戏。

实际上,完全原创一款游戏是很难的。例如,育碧的《刺客信条》初代,就因几乎是一款原创的大型项目,而开发了足足有近六年之久。期间更是付出了空前的开发成本。而项目亦因一度难产且不太成功,而遭遇较多非议。而若没有《刺客信条》在前面探雷,让《塞尔达传说:荒野之息》可以对此有所借鉴,恐怕其开发也同样会遭遇困境。

甚至《塞尔达传说:荒野之息》使用的Havok引擎,与《半条命》使用的Source引擎都是同一个祖宗(Source引擎的物理表现就是由Havok引擎实现的)。而如果没有这款引擎的授权,《塞尔达传说:荒野之息》能不能做出来都是个大问题。

当然,《塞尔达传说:荒野之息》中还是有很多创新的。例如,利用高度差异进行设计的三级地标体系、可以在几乎任何地方攀爬等皆是。这一点还是需要肯定的,实事求是,这一点没必要否定。

而如果任天堂以《原神》侵犯开放世界玩法为由起诉米哈游,那么恐怕贝塞斯达、R星、BIOWARE、黑曜石、育碧、EA、索尼等一大堆游戏企业,同样也有理由起诉任天堂。

实际上,凭着任天堂强大的法务部,《原神》火爆好几年了,如果真的侵权,任天堂早就告了。不存在不告的道理。任天堂高层对一点肯定是心知肚明的。

PS:笔者撰写的《游戏设计心理学》系列丛书,已在摩点网众筹。全系列丛书近600万字,10册合计撰写页数超过7000页,已经全部大体完成。因为体量太大,故此目前正在修改中。感兴趣的读者可前往支持。谢谢。

详情说明:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/670318084

众筹地址:

m.modian.com/idea/3967

丛书视频版目录:

https://www.bilibili.com/video/BV1Pc411S7WN/

参考资料

[1]路易基.《塞尔达传说:荒野之息》制作人:曾经从《上古卷轴5》汲取灵感.游民星空.2017

来源:https://www.gamersky.com/news/201712/994020.shtml

[2]游侠网.育碧:《塞尔达:荒野之息》开放世界都是借鉴我们的.搜狐.2017

来源:https://www.sohu.com/a/192546193_119620

[3]Necromanov.荒野之息:重新设计开放世界 - 知乎 (zhihu.com)

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/26630073

[4]陈灼.《上帝掷骰子:欧美角色扮演游戏史》.2006.文汇出版社.附录1.P255

[5][美]Neal Hallford,Jana Hallford/著.陈洪 等/译.《剑与电:角色扮演游戏设计艺术》.清华大学出版社.2006

来源:蓝色疯狂岛