一方面,作为一款黑曜石出品、背靠微软发行的次世代新作,单就第一印象来看,“卖相胜过初代”俨然已是定论,但再来细看评论,4600+留言中只有76%的好评率,很明显,即便是以黑曜石作品的常规水准来看,《天外世界2》的登场秀,也远远谈不上出色;

然而在另一方面,排除掉针对价格的抱怨不提,无论是好评还是差评,在《天外世界2》的商店页中,字数动辄成百上千的评论丝毫不鲜见,且围绕同一篇评论中的不同观点各抒己见的跟帖留言,更是司空见惯;同时,尽管姗姗来迟且不乏争议,但到头来,《天外世界2》依旧是TGA 2025的提名作品之一——理由?“2025年发售的CRPG”应该能解释一切。

没错,尽管和肉鸽卡牌幸存者这些近年来热门的风口赛道关注度不可同日而语,但时至今日,CRPG这个俨然跨越了“经典”境界的游戏子类别,依旧是国际游戏市场长盛不衰的热点之一:虽然这个赛道的玩家口味堪称圈内数一数二的刁钻,但只要尽心尽力拿出投其所好的作品,提名甚至搬走年度行业大奖的概率并不算低——看看2023年的《博德之门3》,再看看现如今的《天外世界2》,一个鲜活的设问,就这样摆在了我们面前:

显而易见,“大厂必赢”的商业规律,在CRPG这条赛道上基本行不通;只要找准产品方向,即便是预算和技术储备没那么丰厚的团队,一样可以搞出令人印象深刻的CRPG风味小品,并通过长尾效应逐步提升圈内影响力,最终凭借厚积薄发的CRPG杰作彻底树立行业地位——那么,这条无关急功近利而胜在一步一个脚印的奋斗途径,对于我们国内的开发者来说,到底有没有落地的可能性?

要想回答这个问题,首先,让我们明确一个先决议题——

CRPG究竟是什么?

提起RPG,相信我们所有人都不会陌生;至于JRPG、ARPG乃至SRPG这些分支,大多数朋友应该也是耳熟能详;但如果摆上案头的是CRPG,想要讲清楚这个概念,恐怕就要多花点功夫了:

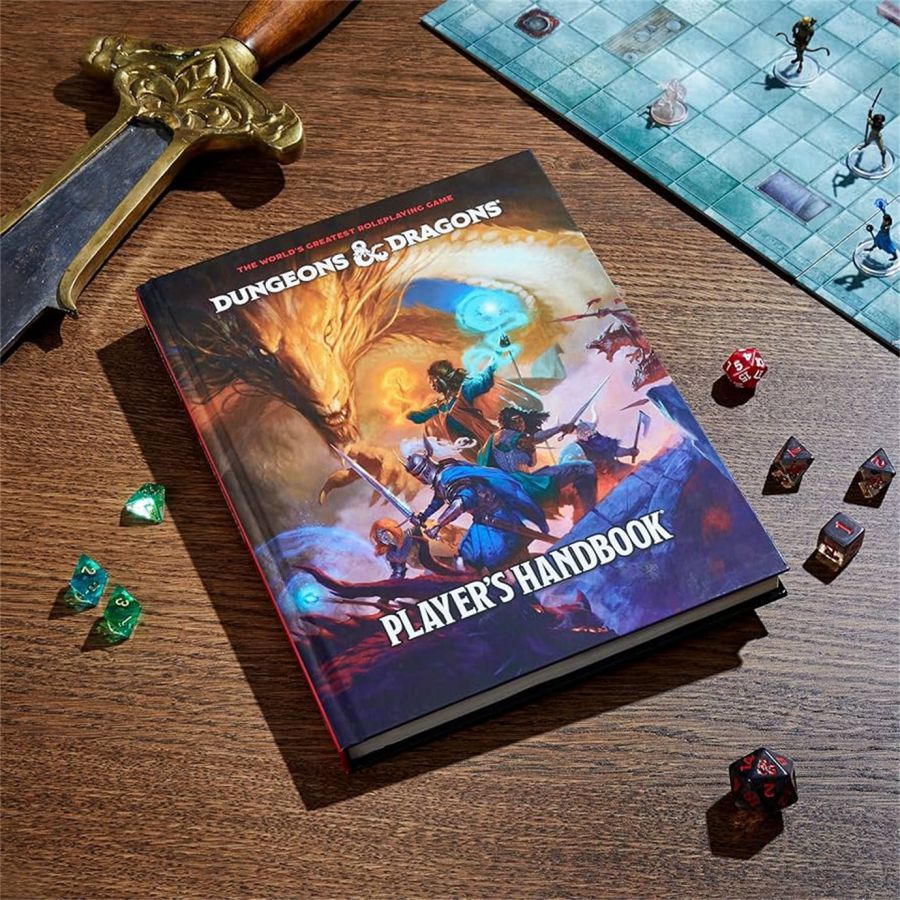

众所周知,“角色扮演(Role-playing games,RPG)”这个经典游戏类型的起源,是20世纪70年代的桌面角色扮演游戏(Tabletop role-playing game,TRPG);随着以个人电脑为代表的终端设备走向成熟,玩家与开发者逐渐意识到,利用“插电”的PC/Console设备取代TRPG的主持人(DM)来运作游戏,要比想象中来得更靠谱——尽管在灵活度上存在明显短板,但在运算效率方面,“插电”的终端显然要更胜不止一筹;于是一来二去,脱胎于TRPG的CRPG就这样正式登场,类型缩写开头的“C”,个中含义一目了然——“终端(Console/Computer)角色扮演游戏”,大致就是如此。

值得强调的一点在于,尽管字面上可以理解为“在电子终端设备上运行的RPG,就是CRPG”,但对于目前的玩家社区来说,可以明确归类到“CRPG”范畴当中的作品,“带有TRPG风味”乃至“基于TRPG规则进行改编设计”依旧是核心原则之一,从《博德之门》到《辐射》,从《神界:原罪》到《天外世界》,基本都是如此。

至于说这份执着背后的缘由,只能说,“CRPG=融合了TRPG规则的电子游戏”这套理念的持续时间与影响力,要比想象中来得更久远一些——早在20世纪80年代,SSI的“金盒子(Gold Box)”系列,就已经将一系列高级龙与地下城(Advanced Dungeons & Dragons ,AD&D)的授权IP改编成了CRPG:著名的《光芒之池》就在其中,除此之外,作为早期MMO CRPG的代表,在AOL(美国在线)运营了整整七年、直到1997年方才关服的《无冬之夜》,也是声名远扬的代表作之一——那款日后由BioWare开发、上市于2002年且影响力至今未曾完全消退的3D CRPG《无冬之夜》,追根溯源,影响力的起点就在这里。

由此可见,想要真正理解CRPG的核心吸引力,作为“起源”的TRPG,显然是必须认真对待的一环——那么,作为一种经久不衰的核心游戏类型,“不插电”的TRPG,真正的魅力源自何方?

答案,其实并没有想象中那么神秘:

文化与规则:表里一体的核心卖点

提起TRPG,很多朋友的第一反应多半是《龙与地下城》;那么,提起《龙与地下城》,诸位的第一印象又是什么?

五花八门的奇幻生物?光怪陆离的法术?种类繁多的装备?目不暇给的职业和种族?亦或是……像瓦片一样厚重、填满各种复杂表格的规则书?

没错,以上所有,都可以视作《龙与地下城》的基本印象,但如果让我们透过现象细看本质,实际得出的结论,多多少少会颠覆一下我们的认知——

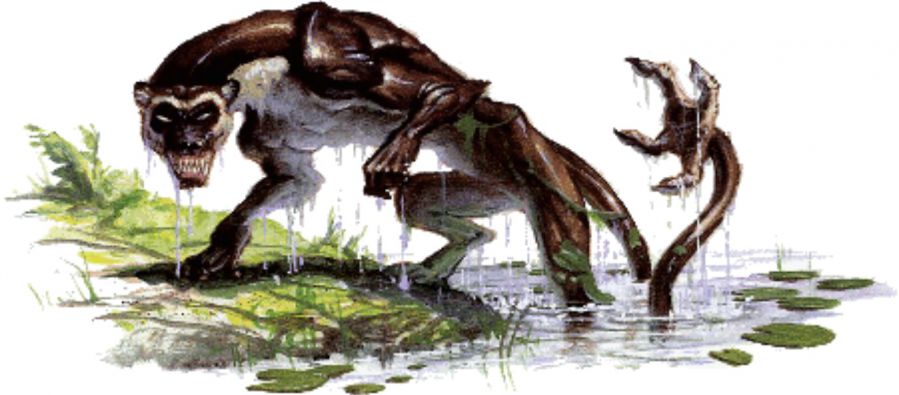

举个很简单的例子,在《龙与地下城》的怪物列表当中,有这么一位经典代表:

虽然长相属实是不知所谓,但要说它的诨名,我相信大多数朋友都不陌生:

水猴子。

简单来说,这种似人非人似猴非猴似犬又非犬的水栖怪物,擅长利用口技模仿呼救求助一类的声响,吸引缺乏经验的旅行者靠近水边,随后利用尾巴尖上的大手把进入攻击范围的猎物拖下水去——看到这里,大部分见多识广的朋友应该都能反应过来:抛开外形差异不提,单就行为和生态特征而言,这个四加一肢俱全的怪物,几乎和我们民间传说当作的“水猴子”如出一辙。

那么,这头意料之外接地气的西方奇幻生物,创作灵感会是“源自神秘东方的民间传言”吗?那倒也未必——事实上,这个古怪的生物在《怪物图鉴》当中记载的名字是Ahuizotl,其原型是阿兹特克神话当中的同名水怪,具体传说事迹倒是和图鉴中的行为描述相差无几,至于说为什么放在现代东方的民间传说中查重率还能这么高,那就是民俗学研究的课题了。

但无论如何,倘若让我们拿出原文,重新筛查《龙与地下城》名目繁多的各种设定集,见多识广的朋友,很快就会意识到一个结论:

从奇珍异宝到各路怪物,再到耳熟能详仿佛已经是专有名词的能力名称,《龙与地下城》广为流传且颇受赞誉的“经典奇幻”文化特色,在本质上其实和现如今的流行文化也差不了太多——离不开收集、采样、归纳、整理的基本流程,差别无非就是用一套独特的骨架将这些源自反刍的条目编织汇总成册——而这套骨架,正是《龙与地下城》能够一路流传至今的关键:

游戏规则。

提起“龙与地下城游戏规则”,不少朋友的第一反应可能就是厚厚几大本仿佛能防弹的精装书,以及长篇累牍名目繁多的索引条目;但实际上,如果以游戏设计师的眼光来看,《龙与地下城》的核心规则完全是建立在“心算能够顺利运作”的基础上:

无论是固定数值、变量调整还是计算公式,整套模型在“数据”层面的架构可谓极尽克制之能事(与现如今主流RPG相比尤甚),许多看似繁冗的图文说明,在本质上就是将许多可以交由CPU判定运算的“自动化”环节,转化成必须通过脑力运算的“手动化”执行步骤而已,但凡是有点经验的游戏制作人,一眼就能看懂其中的门道端倪。

除此之外,和现如今的主流RPG相比,《龙与地下城》为代表的传统TRPG规则,最核心的魅力之一,就是“由底向顶构筑世界”所营造的“贯通”与“完整”直观体验:

怪物的生命值、属性点乃至能力特性同样是建立在“骰子”驱动的随机数基础之上,“我方队伍HP平均上百,敌方Boss生命值成千上万”的奇观并不多见;我方角色赖以成型的职业、专长、技能和法术系统,同样可以在敌方的精英以及头目怪物身上见识到,同时,某些在敌方怪物身上不算起眼的能力,往往在想方设法为我们玩家所用之后能发挥出惊人的功效——这种“敌我同源,乐趣无穷”的滋味,正是传统TRPG最引人入胜的理由之一。

再顺带一提,不仅仅是《龙与地下城》,现如今不少颇受好评的TRPG经典规则,往往都有至少一套同为官方出品、沿用基本公式架构但在条目数量与运算量方面大幅精简的“入门规则”,以脱胎自《龙与地下城》三版OGL范本的《探索者》规则为例,被称为“英雄手册”的入门玩家规则书只有60页,厚度仅有完整版《探索者》游戏规则书的1/10,但依旧可以从零开始从头到尾驱动一整套“不插电”的教学关卡顺利运作下来——换言之,行之有效降低《龙与地下城》上手门槛的解决方案,其实从一开始就存在,且靠谱程度远超预期。

那么,如果我们熟读了原型规则书范本,掌握了TRPG运作的基本公式架构,补充了一部分应该可以锦上添花的新系统,完成了自设世界观方方面面构筑要素的梳理,接下来只要按部就班地将这些“部件”组合起来,灌进游戏引擎封装一下,CRPG这个既不算陌生、也谈不上熟悉但胜在生命力生生不息的经典游戏类型,就这样,为我们敞开了路径?

恐怕未必。

和“插电”的游戏相比,“不插电”的TRPG,最突出的优势就在于允许主持人自由发挥,灵活应对各种并未在规则书上明确记载的独特操作——这种奇思妙想驱动的“自由度”,正是TRPG迥异于CRPG能够一路流传至今的核心理由;不可否认,确实也存在一板一眼必须对着规则剧本照章办事的类别,但这种TRPG到底好玩不好玩,相信大多数朋友都不难猜出来。

其次,即便是公众影响力最高、玩家受众最多的TRPG规则书,也不可能在确保“内容丰富度”与“系统复杂度”的前提下,将游戏内容的平衡性做到尽善尽美的程度——哪怕在最开始呈现的结果还算令人满意,随着扩展规则书的不断推出,新旧规则交互作用下产生的漏洞只会更多,并且最让人头大的是,这些漏洞当中最吸引人的那些往往和数据无关,纯粹就是系统层面的疏漏——放在桌面环境下,“主持人临场发挥”的“折衷妥协”通常是热修这类漏洞的理想方案,但对于终端平台来说,想要尝试这种“因地制宜,皆大欢喜”的规则调整,难度显然不可同日而语。

最后,即便能够凭借默许的“房规”来回避以上大部分问题,来自主流CRPG的“插电”游戏经验对于TRPG体验的影响,同样是个不容忽视的问题:

对于相当一部分主流传统TRPG规则来说,“扮演”和“数据”的优先级孰高孰低,基本不会有太大争议——如果追求的仅仅是“强度”,大可以直接去玩兵棋而非角色扮演游戏,这点基本毋庸置疑——但对于更习惯“数字化驱动”的CRPG玩家来说,排列组合已有的配方打造“最强”的四不像人物,完全就是他们心目中的理所当然,至于这些数字和公式之上的“外在”内容,他们完全不在乎。

放在桌面环境下,这种只为“图一爽”而完全放弃叙事追求的角色卡几乎必不可能通过主持人的审核,但放在现如今的主流CRPG环境中,这种“只求最大化”的缝合怪玩法才是主流,——那么,看着精心规划的人物世界观设定被彻底搅成了一锅美其名曰“优化”的浆糊,诸位初衷在于“凭借完整的公式数据系统构筑完整鲜活世界观”的RPG制作人,能接受吗?

也正因如此,迥异于30年前的传统,近年来口碑销量皆属上乘的CRPG,基本都选择了“汲取TRPG神韵”而非“照搬规则书纲领”的产品理念,即便是明确表明“基于经典TRPG规则系统制作”的某些“传统作派”CRPG,细看内容其实也做了不少针对“插电”环境的优化与妥协。那么,这种“TRPG风味化”的CRPG,在国内市场环境下能吃得开吗?对于我们身边的开发者来说,TRPG与CRPG两者之间的方向差异与共通乐趣,究竟应该如何平衡呢?

很显然,以上这些问题,唯有身在局中的当事人才能做出解答——对此,我找到了成都喵法自然工作室的制作人三千,围绕一些值得圈内人关注的核心问题,认真聊了聊:

来自一线的一手消息

Q:用一句话介绍一下自己,以及开发的游戏?

A:我是三千,非著名的火锅爱好者,喵法自然的游戏制作人。目前正在龟速开发一款类跑团RPG游戏《人格解体》(心之钥)。

Q:在Steam商店页上,我们可以看到游戏的定义是“具有克苏鲁跑团味道的游戏”,既然如此,作为开发团队,诸位的实际跑团经验大约有多少?除了克苏鲁的呼唤(COC)之外,还有接触过其它跑团规则吗?

A:入坑时间其实算蛮早的,但严格来说,总跑团时长,应该还是比不上很多经验丰富的大佬。

后来因为开始专注做游戏,跑团频率逐渐降低,大部分时间由别人当KP(游戏主持人)带我跑;那段时间也接触了跑团类桌游,例如《疯狂诡宅》《时间守望》以及《诡镇奇谈》。

说出来可能有点好笑,虽然是在做跑团相关游戏,但真正能跑团的时间反而越来越少了。

除了COC以外,因为制作游戏的关系,需要抓一些常见的跑团规则吸收灵感,不过大多停留在“认识但未深耕”的程度,比如DND、《辐射》RPG、通用BRP体系、喵苏鲁、《最终物语》、绿色三角洲,以及《密教模拟器》团队开发过的一款跑团规则——遗憾的是我忘记它的正式名称了。

Q:从开发者的角度出发,来自TRPG的跑团经验,大约有多少可以活用在自家作品的实际开发之中?

A:这个要从剧情和机制两方面来说。

首先,因为有跑团Replay的存在,直接能验证跑团剧情可以无差异转化为AVG类的游戏,这是一种基本的保底;其次因为有实际跑团的经验,能差不多知道什么时候需要安排“意料之外”的剧情,《人格解体》的《谎言与欺诈》模组基本上是按照这种带团思路来进行设计的,不去强硬安排剧情,而是做好基础设定后随着情节自然而然地展开,因此相比其他模组更具自由度,但也正因如此,制作时间来到了一年以上。

而在机制上,为了确保“跑团”元素,我们前期基本是在照搬跑团设计的机制;但很不幸的是,为了电子游戏化,调整基本不可避免。

就拿骰点来说,如果没有补偿算法纯粹按照真随机来做,真有可能会让玩家在游戏里连续经历十几次大失败——在实际跑团的时候会就KP救场,同时社交也能避免玩家增生负面情绪,但对于电子游戏来说,要弥补真随机引发的问题,成本势必十分高昂;更不用说实际跑团中经常出现的撕卡(玩家角色死亡)环节,当玩家辛辛苦苦养成的角色被“撕卡”,这种损失催生的厌恶感可能直接丢给我们几百个差评(我们曾经真做过撕卡的设计,只不过目前废弃掉了)。

因此,我更乐意将我们感受到的跑团乐趣当为我们设计的目标结果,而不是将跑团经验当成机制指标——因为照搬往往根本行不通。

Q:单就现如今的国内游戏市场现状,“跑团”这个要素,以及藉此衍生而出的CRPG与相关风味游戏,玩家群体的实际接受度如何?

A:其实很高,谁不喜欢有意外性,剧情不是一眼望到头的游戏呢?对于能给玩家带来真实感和自由度体验的游戏,无一例外都会获得很多的赞誉——这个在《博德之门3》和《极乐迪斯科》中已经获得了验证。

玩家群体的多样性,向来不容小觑。跑团要素,对于喜欢听故事的玩家来说,个中吸引力是不可替代的。

Q:未来还有哪些新计划?还会继续选择目前的这条路走下去吗?

A:手机端还没完善好、联机还没有做完、自定义角色外观还没完善、战斗机制还想继续优化、编辑器其实还一直没有更新更好、第三期众创活动比赛还要举办、还欠了一个全员恶人的模组、还想做一个螺旋之塔穿越者大乱斗的战斗肉鸽模组、还想做一个兼容其他TRPG规则的模式、还想开发一个中心账号服务器来互通玩家端手游资料、还有创作者的模组商业化实现……

这已经不是还会继续选择目前的这条路走下去了,而是已经上车车门焊死已经下不了车了。

一条有趣的小径

不可否认,无论是在主流大作还是独立游戏赛道上,CRPG以及相关风味的游戏,在国内依旧属于典型的小众类型;不过,在这条赛道的另一侧,一些预想之外的利好状况,正在悄无声息地降临:

就在近两年间,以《最终物语》以及《狂野世界》为代表的引进版TRPG规则,在国内众筹平台上取得了相当可观的成绩,一部分标榜“国风”的TRPG规则,也开始在这两年间的桌游展会上崭露头角,尽管距离“狼人杀”以及“剧本杀”的生态位还有很大差距,但“步入主流”的阶段性结论,俨然已是显学。

那么,既然“不插电”的赛道已然逐渐起色,对于“插电”赛道的我们来说,会是入局的好时机吗?

确实,这是个值得认真思考一下的好问题。

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/S2hdfJ793tfeUmZ1cSiVmA