我们曾在 为什么说游戏设计是隐形的建筑学?一文中探讨过游戏设计与建筑学之间的关系。今天我们将继续这一话题。

在现实世界中,我们的空间由城市规划师、建筑师设计完成。那么,在未来越来越丰富的虚拟和现实的混合场景中,由谁来完成设计工作?我们是否要“照搬”现实世界的模板?

针对这些问题,游戏设计师、雕塑艺术家和建筑设计师展开了一次对话。

这篇文章,源于我和建筑师伙伴“yao”,以及雕刻艺术家“向向向”之间的一次聊天。

这次聊天始于游戏与建筑虚拟空间关系的讨论,这既与游戏作为“第九艺术”的属性有关,也涉及到现实与虚拟之间世界构建与规则构建等问题。

我曾引述过日本设计师水口哲野的话,他将游戏设计比作隐形的建筑学。两者的共性在于,他们都在构建人的生活方式、人感知世界的体验。

那么,在虚拟和现实之间越来越深入融合的时代,会不会反而由游戏设计师来塑造我们大部分虚拟世界?又或者,游戏空间会不会成为建筑师的新战场?

我将这次对话精编成这样的文字,欢迎大家与我一起讨论。

“只有当人在游戏的时候,他才是一个完整的人”

叶梓涛:游戏为我们提供了一种高质量的媒介形式,对我个人来说,它可能是通俗意义上的审美体验。受制于自身的经验,现代人已很难与绘画、雕塑等传统艺术形式紧密连接,但电子游戏作为“新”物种,可以紧紧抓住现代人的注意力。

我在玩游戏的时候,玩到深处有一种被“拽”进其中的沉浸感,这是它的特点,不当地利用这一特点也会造成一些暂时性的问题。但从另一个层面出发,游戏实际上是“无用”的,这恰好和现代社会凡事都追求目的的文化产生对冲。

也许恰恰因为这种对冲,现在的玩家才会真正被游戏吸引,而非出于功利目的。从这个意义上,我们可以理解席勒说的“只有当人在游戏的时候,他才是一个完整的人”。

华东师范大学哲学系的姜宇辉教授在谈论游戏时曾说,很多人认为游戏是一种逃避,是一个遁世的空间,与现实没有一点关联,但事实并非如此。在他看来,特别是在当下,很多时候我们其实并不是活在现实空间。例如,手机就像一个窗口,我们同时会和很多虚拟空间打交道。当我们去玩游戏时,它是作为生命经验的一部分,作为日常生命经验的拓展,是日常生活空间的延伸。它并不是异质于现实的,它并非不重要的那部分空间,它和现实是同等重要的。

向向向:游戏为我们现有的生活提供了另外一种可能性。现在,我们可能会被卷入现实中而无法逃出,或者说,没有任何一种“退出机制”。而游戏从一定程度上为我们提供了一种“退出”的可能性。

2020年非常特殊。因为疫情原因,我有很长一段时间不能去我的工作室,学校也关闭了,整个人都很慌。在我和导师聊天的过程中,他突然问我:你要不要去玩玩游戏?你去玩玩游戏吧。

《动物森友会》(以下简称《动森》)当时刚刚出来新版本,而我的课题正是研究作为新的后现代的美学体验。我觉得《动森》太合适了,非常符合我一直以来的兴趣。玩着玩着,我突然觉得《动森》已经不仅仅是一个游戏,而成了我工作的一部分。

我的岛叫“工作室岛”,在游戏中,我把整个岛都做成了一个工作室,我用自己平时经营工作室的逻辑去经营这个岛。于是,它真的变成了我作品的一部分。后来,我也改变了毕业论文的课题,变成了一个作为《动森》玩家的个人经验去讨论当代社会玩乐与工作关系的文章。所以,这一年对我来讲,游戏是非常重要的存在。

游戏作为一种生活的“退出机制”。但事实上,在疫情之下,游戏更多成为了一种“进入机制”。

从虚拟建筑学到游戏建构学

Yao:游戏中的建筑和现实空间有很多不同,甚至可能实现在现实中无法完成的审美或体验。

我是一个建筑师,也有很长时间的游戏经验,因此这也是我个人的观察重点。我将游戏中的建筑分了几类:

第一类:建造与模拟。《动森》《模拟城市》《过山车大亨》,都是通过建造的方式,实现虚拟空间中的空间设计。这个设计可能是一座城市的规划或一座游乐园的规划,也可能是《动森》中的室内空间布置。这其中有表达个人审美方面的可能性。

还有一类,是历史情景或未来情景的再现,比较典型的是《刺客信条》。之前巴黎圣母院失火,育碧公司让很多人通过游戏重新体验到原来巴黎圣母院的空间。当时,有一些研究建筑历史的朋友会在一起仔细讨论育碧在游戏建模中哪里做的好、哪里漏掉了某些细节。这非常好玩的,是一种现实空间跟虚拟空间的错位。

在现实生活中,建筑设计跟游戏设计有一个很微妙的差别。作为建筑师,我们的工作很大一部分是阅读项目的context,其中可能包括周边环境或时间维度上的历史关系,包括当地的文化、社会状况等综合因素,来确保我们的设计在此时此地是妥贴的。

但这种特别具体的情境其实在游戏中是没有的。在绝大多数情况下,游戏设计师需要创造出前因后果,然后再在这里放置一个场景。在这个情况下,叙事性就会变得非常强。你可以通过对context的设计来实现建筑的叙事性,而非反过来。

这跟我们的工作内容是倒置的——建筑师会觉得一个好的建筑放在一个对的环境里,它的好应该是不言自明的,它就是非常妥贴的存在;但游戏里是反过来的:你通过一系列的空间体验找到它的context,而非通过一段CG或者一段很长的文字阅读来了解。

游戏《羞辱》里边有一个很典型的空间体验:你首先进入关卡,然后穿过萧条的街道,上面有穷人、病人;然后,你可能会穿过布满老鼠和鼠疫病人的下水道,你会看到城市上空的便车往下水道扔进鼠疫病人的尸体;再往后,是一个很高大的围墙,翻过围墙,里面是非常精美的维多利亚式的大庄园,贵族们在里面开酒会,你可以通过各种方式进去,在通风管道上俯瞰他们的活动,找到你要抓住的人。

在这个游戏中,它就是通过这样一层一层关卡的设计,让玩家很明确的知道这是一个蒸汽朋克的世界,有疾病、有技术革命、有非常严重的阶级分化,进而理解你的任务是什么。此时,文本在这里是退而求其次的,这是一种非常游戏化的空间语言、叙事语言。

叶梓涛:说到《刺客信条》,育碧其实有专门的考察历史的团队,他们会做特别多的调研。所以,现在大家看《刺客信条》这样的游戏时,大家会把它当做一个博物馆或移动的“历史模拟器”看待。

其实在设计《刺客信条》中建筑的时候,育碧团队也一定会对现实做一些修改。因为他们需要考虑到游戏制作的工作量、考虑到角色的玩法、考虑到历史和玩家体验。

所以游戏中的历史建筑肯定不是完全的还原、拟真,这是一个介于游戏功能性和历史还原度中间的神奇的平衡点。

刚才提到建筑设计的context,可能是一些已经先在的,并且大家因需求而提出来的一些内容。不过在游戏中也并非那么理想、完全没有任何限制,游戏中的建筑设计并不都是从叙事性出发的,其实很多也是从功能性出发,这种功能性是不同于建筑设计已经既定的在场性。

比如,以前我们玩的《反恐精英》。空间设计对这款游戏非常重要,因为空间设计可以被用来引导双方的交火点,以及设计掩体、制高点等等。这些都是高度功能性的,并且与游戏设计师想要在空间里呈现的动态高度关联。

第二个例子是《和平精英》,其中有一张地图是非常大的沙漠地形。建筑师会设计很多个POI (Point of Interest),不同的兴趣点以不同密度坐落分布在地图不同地方。于是,当所有人跳伞之后,他们会倾向于往一些资源更丰富的、有地标性的地方移动,然后触发合适的交战节奏。关卡设计师会不断调整,直到达到一个合理的战斗密度与游戏节奏。所以在游戏中,玩法的功能性是被高度被强调的。

我特别想提一个游戏:《The Witness》。这是我目前见过在建筑设计功能性或者景观设计方面最强,并且核心玩法机制最完美切合的一个作品。整个建筑所造成的对于玩家视野连续空间的转变,就好像我们登山移步换景的概念,他在游戏设计玩法中被传达的淋漓尽致。

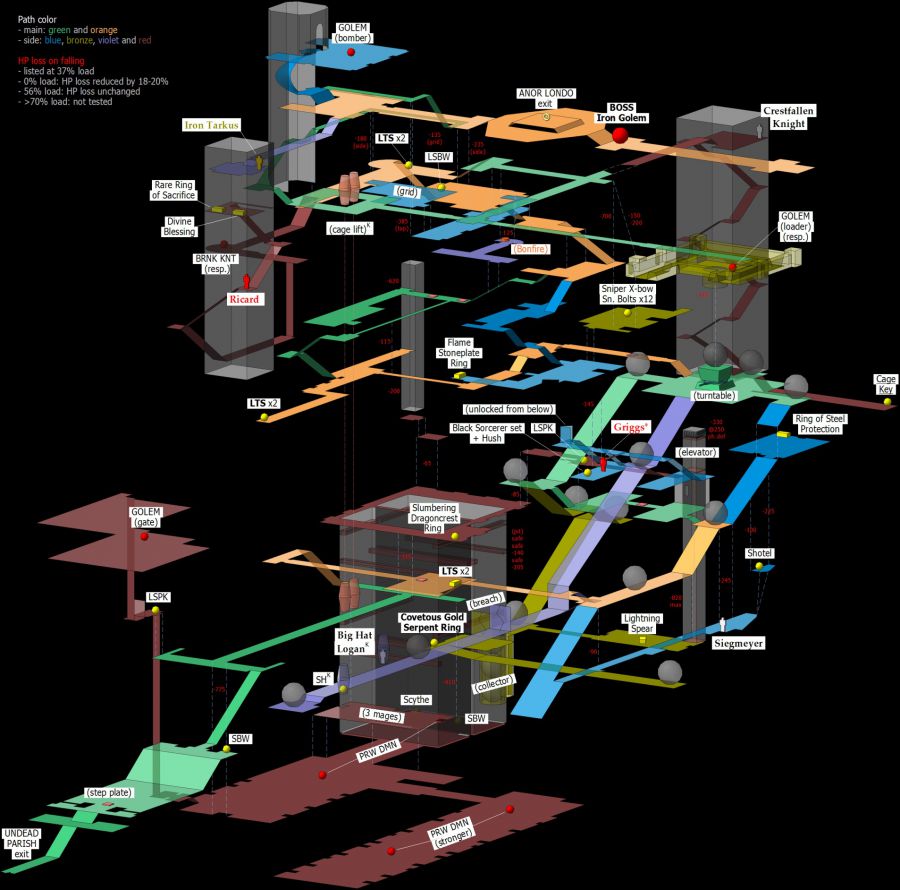

Yao:还有一类我把它称为“反建筑”,这是我自己造的词。我想讲的是类似“魂”系列的游戏,我对它里面关卡设计的空间印象非常深刻。它的整体空间对我来说是缺乏整体感的,制作人在营造一种迷失感,而这种迷失感会给你带来紧张和恐惧的情绪。但这个空间除了复杂和容易迷路之外,还有一种非常独特的体验。就是你非常难区分内部和外部的界限。

例如,在一个非常模糊的大山洞里面,上面有栈道,下面是有毒的沼泽,悬崖上面还能看到一些小房子。又或者你在一个监狱里,中间有巨大的黑暗中庭,还有一些牢房在两侧。

在这种情况下,你非常难理解中庭是一个室内空间还是一个室外空间,以及这个空间的边界在哪里。所有这些体验都是非常反建筑学认知的,这种模糊的感觉会给人造成一个非常奇妙的未知体验。你永远不知道自己在哪里,也永远不知道自己将要经历什么。

“反建筑”这个词可能不太准确。但在现实生活中,建筑师会在空间设计里使用很多暗示,比如说我这边有一个怎样的空间或一个怎样的景观,他们会通过一系列的暗示引导你去到达,或者引导你通过设计的流线去使用这个空间。而在游戏中,这并不是必须的。

现实和虚拟之间的“尺度”

叶梓涛:我特别想讲一个游戏中的“不可能的建筑”,也就是在不可能在现实中建造出来的建筑,有两个例子:一个是大家很熟悉的埃舍尔版画呈现了一些不可能的几何空间,通过视错觉的方式实现;真的存在一个游戏叫《Fragments of Euclid》,它把不可能的空间在游戏中建造了出来。

上图:埃舍尔版画;下图:《Fragments of Euclid》游戏

前一段时间,我玩了一个非常厉害的游戏叫作《Manifold Garden》(被翻译成《歧管花园》或《无限宫院》),它非常厉害的地方在于把3D空间折叠了,希望在游戏的虚拟空间呈现出4D空间的效果。

《Manifold Garden》

它用了一些图形学的技术,让整个画面感觉非常奇特,但整个建筑风格是较少装饰,在建筑学流派中被称作粗野主义或者野兽主义(Brutalism)。同样的风格其实也出现在一个游戏《Control》(《控制》)里,整个游戏空间非常有魅力,配合整个游戏的基调,美学性非常强。

《Control》

叶梓涛:其实很多建筑学中的建造的语言放到了游戏中依旧可以生效。

我曾看到过一种说法。虽然游戏中提供的是虚拟空间,但在现实中,我们可能只在电脑面前动动手指,但依旧可以被游戏中的虚拟空间的运动激发出情感,因为当我们观察其他个体活动时,我们大脑中的某些神经元会被触发。这是一个科学事实。

想象一下,如果虚拟和现实交融的程度越来越高,这完全会是一种不用任何代入、全息包裹的、安全沉浸的体验,那会是怎样的?

我想起翟振明的《有无之间》,这本书就在论证一个事情:现实世界和虚拟世界,我们如果都是重新去获得某种经验,其实在认识论上并不会有什么区别。举个例子,如果一个人出生时就插上脑机接口,那么他可能就会认为他的世界是真实的世界。

但现在也有一个有趣的问题:现实中的建筑物和虚拟世界的建筑有什么不一样?比如说游戏空间的颗粒度可以和现实不一样。现实是物理意义上的真实,但在游戏空间中,程度是可以调节的。

在陈星汉的《Journey》之中,石头、建筑可能更偏向于低多边形,和我们生活中的建筑存在区别,但它同样可以传达很好的游戏体验。而在《The Witness》中,很多景观建筑是建筑师去参与的,所以他们在每个不同面上的材质上都会有清晰拟真程度的考量。

《Journey》

在《动森》里,树的设计并不是让你感觉真实,而是让你在和周边物体的相处,以及交互中感到一种真实。如果这样的设计出现在现实生活中,可能会有人说,这个建筑是不是太不真实了?但在游戏空间里,这不是一个问题。

这和现代工业有关。虽说现在的游戏工业可能是朝向纯拟真的方向发展,想要去努力的模拟现实,让人眼完全无法辨认出真假。但我觉得在游戏表达中,最重要的反而是与你想传达的游戏整体风格与调性保持一致,而不是一味去照搬现实。

向向向:《Manifold Garden》创造的确实是“不可能的建筑”,但其中的元素和每一个建筑词语都使用的非常明确,都是可以在生活中见到的元素,相当于把它完全解构之后,又用一种新的方式把故事讲出来。

用已经有的词语创造一种不可能的表达方式,这样才让人有代入感。如果是完全创造新的语言体系,反而会让玩家无法感受到“哇,这是一个新的东西,让我觉得很奇妙”。反而会让你觉得你有一种识别的熟悉元素再进行一种解构。因此这是非常妙、非常聪明的选择。

又例如,为什么人们会喜欢可爱或圆滑的东西?从逻辑上来讲,大家应该喜欢更高级或更真实的表面,而人们有时候对一些比较柔软的表面吸引。

这是因为,从心理上来讲,我们在现实生活中,不管从材质上还是从体验上来讲其实是非常硬的、让人觉得非常尖利的现实,不管是材质上还是感受上,现实都是太残酷的感觉。

虚拟世界里,不管是动画片《动森》这样的游戏,我们寻找的是一种有别于非常硬的现实生活的软边界(soft-edge)或软体验,那么这种软体验怎么去达到?可以通过可爱的美学来实现。

像《动森》里的树或其他低像素的东西,即使像素是一格一格的,不是非常柔软,但给人的感受是柔软的,这和我们现在所经历的高度坚硬现实世界形成对照。

Yao:刚才说到的颗粒度问题,我觉得可以引申到两个更具体的面向,一个是物质性;一个是尺度感。你们应该都看过芝加哥的云门,它特别光滑,完全看不到中间的接缝,感觉不到物质性,这个在设计时,是在刻意的抹去它的物质性,然后达成一个纯粹的抽象感觉。这种语言在游戏里也是同样存在的。

引申到另外一个方面:尺度。

尺度是很有趣的东西,在《死亡搁浅》中,每个任务从一个点到另外一个点的距离大概是2000-3000米,但实际在地图上的表征可能是从美国一个大城市到另一个大城市的距离。通过这样一个尺度感,用一种“偷换状态”的方式让你觉得在连接美国,你会觉得你走了一个很长的距离。

位于芝加哥的著名公共艺术作品:云门

向向向:我觉得很有意思的一点是,如何把虚拟世界的尺度统一起来,你要把所有的东西放在一起。辛普森一家的动画《辛普森和family guy》,把两个动画片画在一起,发现两个完全不同的家庭画风混在一起,很多其他动画片也做过同样的东西,这一点真的很有趣。

我之前做研究发现小猪佩奇两米多高,这种发现让我觉得很有趣。我做了很多把虚拟世界中的东西翻译到现实世界中的雕塑作品,基本上每一个艺术家或者我的导师跟我的每一次开会都说,你需要把这个东西的尺寸从虚拟世界里翻译到现实生活中的尺寸,而决定它现实尺寸的评判标准又是什么。

在游戏世界中,我们可以说它有自己的特定尺度,但这个尺度非常灵活,其实是可以变的,是服务于一种特定的目的,完全是灵活的。但是在现实生活中你没有这样的灵活尺度,至少它是从一而终的。尺度或者现实世界的游戏规则,是游戏中非常重要的一个点。

作者:叶梓涛,腾云特约作者,腾讯NExT Studios 游戏设计师

来源:腾云

地址:https://mp.weixin.qq.com/s/FogiFZWrnV7vwH7hs2i8VQ