“2019年,在第一部作品问世之后,我们从第二年就开始筹备(续集),但突如其来的疫情让全世界都进入了远程办公模式,我也生了场重病,一度不确定自己还能不能继续制作游戏;那是我40年游戏制作生涯当中最大的危机,因此,能像现在这样迎来发售,真是百感交集,难以言表——只能说,大家干得好,我自己也干得好!

2025年6月26日,在东京举办的“DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO”活动上,面对群访媒体,小岛秀夫踌躇满志地放出了上面这段宣言;与此同时,大批购买豪华版提前接入开罗尔网络、抢先重启派送员生涯的玩家,已经通过直播将《死亡搁浅2:冥滩之上》的方方面面,在社交媒体上巨细无遗地呈现给更多观众;就这样,属于小岛秀夫和《死亡搁浅》的中场时刻,伴随着万众瞩目的关注热度,正式到来。

显而易见,作为2025年度最受玩家关注的PS5游戏之一,《死亡搁浅2:冥滩之上》注定是一部令人费解的作品,个中风评口碑,一如它背后的制作人小岛秀夫般充满争议;但无论如何,从创作者的角度来看,《死亡搁浅》,以及小岛秀夫所呈现的一切,对于我们的事业,无疑可以带来不少新启示——不仅仅是我们的游戏,作为“游戏人”应当何去何从如何在行业留下印记,个中借鉴价值,同样不容小觑。

所以,面对小岛秀夫与这次的新作,我们究竟应该如何评说?

平稳着陆的《死亡搁浅2》?

如果所有人都喜欢,那就意味着它是主流。那意味着它是传统的。那意味着它已经被预先消化,以便人们能够喜欢它。而我不想要那样。我希望人们最终喜欢上他们第一次遇到时并不喜欢的东西,因为那才是你真正爱上某物的开始。

——小岛秀夫

2025年6月13日,在接受《滚石》杂志的采访时,《死亡搁浅2:冥滩之上》的合作音乐人Woodkid透露,经过测试之后,面对玩家的好评反馈,小岛秀夫似乎并不满意,认为“缺乏两极分化”是“无法引发足够情感共鸣”的重要原因,随即对游戏剧本和关键元素展开修改,并向开发组成员广为告知——于是,我们就看到了“小岛秀夫不爱一致好评钟情褒贬不一”的奇妙传言。没错,就是开头的那段引文。

不过,从实际的游戏体验来看,交给玩家的《死亡搁浅2》,在“不近人情”方面的建树,似乎并没有宣传的那么夸张——事实上,单从游戏性来看,和开局喜忧参半的初代《死亡搁浅》相比,《死亡搁浅2:冥滩之上》的上手滋味,显然要进步太多:

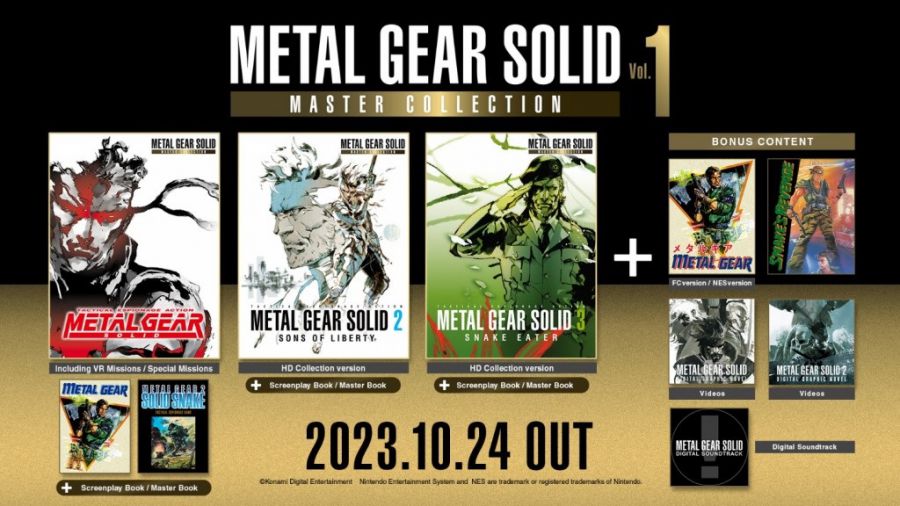

无论有没有实际上手尝试过,提起《死亡搁浅》这个IP的第一印象,大多数朋友的反应,基本都离不开“送快递模拟器”这个关键字——事实证明这绝非夸大其词,和大多数挂着“动作”“冒险”Tag的同类游戏迥然相异,“死亡搁浅”这个IP的核心玩法,真就是“带上关键道具从地点A移动到地点B”;可想而知,对于大多数早已习惯《潜龙谍影》系列体验的小岛游戏拥趸来说,第一印象如此寡淡,能给好评那才叫怪。

不仅如此,和绝大多数“扳动摇杆/按下方向键开始走路”的常规操作不同,在《死亡搁浅》初代中,像骡子一样背负着沉重的货物、一路维持平衡跌跌撞撞艰难跋涉,才是玩家的基本形态;以往看似无足轻重的丘陵山谷与河滩溪流,如今统统摇身一变成了必须严谨对待的天堑,根据地势灵活运用各种工具无疑是基操中的基操,但携带的工具过多又会让我们不堪重荷,再加上初期(至少4个小时)面对来袭的敌人(无论是影影绰绰的BT还是盘踞野外的劫道大户)基本只能跑路,初代《死亡搁浅》开局口碑只有70分上下,可谓毫不意外。

相比之下,作为续作的《死亡搁浅2:冥滩之上》,至少在上手曲线的调校方面,无疑要进步太多:

如果诸位曾经在第一时间体验过两部游戏,那势必会对《死亡搁浅2》的主角初始性能点赞三连——带着孩子连跑带跳仅仅是个开始,凭借开局即有的初始武器,面对野外横行的各路强人,我们终于有了还手反击的能力——相比于初代刻意强调的“绳子”(连接)意向,在《死亡搁浅2》当中,我们终于看到了小岛秀夫重新拾起了“棍棒”(也就是武器)这个概念。

事实上,对于熟悉《潜龙谍影V》的朋友来说,即便是在开局前期的章节中,凭借《死亡搁浅2》进一步完善的战斗系统,我们不仅不用很累很麻烦就能打退前来进犯的各路贼人,甚至还能一路潜行摸进这些敌人的营地,屏住呼吸从背后把敌人统统撂倒(有一说一,比《潜龙谍影》里容易不少),然后把营地内的各种物资统统劫掠一空——背不动怎么办?去旁边的车库看看,第一辆代步卡车基本就是这么入手的。总之,如果说小岛秀夫强调的“主角只是凡人”在《死亡搁浅》初代中还算应验,那么到了这次的续作,只能说,小岛秀夫确实彻底放飞了一把。

简直就是土匪,——土匪都不如!

——《死亡搁浅2》玩家上手印象

不仅如此,如果单从“游戏性”的角度出发,《死亡搁浅2》在前作基础之上展现的进步,更是让人有目共睹——拜规模远胜前作的开局玩家所赐,沿袭自前作的“共创式基建”依旧是好评如潮,建设在关键位置的设施一夜收获上千赞的例子并不罕见;与此同时,对于流行文化的旁征博引,更为《死亡搁浅2》的游戏体验平添了不少出乎预料但依旧美味的乐趣:

同步游戏节奏不断发生动态变化的“小岛精选BGM歌单”自然不必多提,随着游戏进行,我们还能从NPC那里追加新曲目——虽然和游戏基调合不合拍见仁见智,但至少也是一窥了小岛秀夫的喜好;至于在前作中就已经初见笑果的客串NPC,在《死亡搁浅2》当中更是被发扬光大——马东锡和星野源还算(比较)中规中矩,虚拟主播的登场顿时让游戏基调变得微妙起来,至于说身手了得还能传授功夫的披萨大师押井守……只能说,看到这里,《死亡搁浅2》究竟是个什么游戏,熟悉小岛秀夫的玩家早已心里有数。

这还远远不算完——即便是在正常的游戏流程中,属于小岛秀夫的“特别演出”同样是层出不穷,这里只举个最有代表性的例子:在游戏的终盘阶段,与最终BOSS一番鏖战之后,一场《合金装备》玩家耳熟能详的一对一肉搏决斗如期而至……但这两位好汉手上的兵器又是怎么回事儿?

从正式解锁到现在的玩家反馈来看,面对这个看似莫名其妙的画面,“小岛秀夫又抽风”的评价似乎稳占上风——但实际上,只要是对20世纪80年代摇滚乐文化有所了解的朋友,很容易都能看出小岛秀夫向各路金属(尤其是Hair Metal)狠狠致敬了一把;再考虑到两部《死亡搁浅》的重要驱动力之一都是BGM,作为个人特色鲜明的创作者能在游戏中彻底放飞玩这么一把,也算是丝毫不负众望的必然结果。

综上所述,即便是在不剧透太多的前提下,我们依旧能感受到《死亡搁浅2》是一部较之前作有明显完善、在“游戏性”与“艺术感”外加“个人特色”之间取得更出色平衡的佳作;——但由此一来,这种“传承”大于“突破”的“续作”,作为“小岛出品”的系列游戏,真的合格吗?

很明显,这个问题的答案,要从“续作”和“小岛秀夫”两个维度说起。

续作不易?

在现如今的游戏行业,“续作系列IP化”乃至“分割商法”,俨然已经成为了(相对)旱涝保收的商业化最优解;相比于承担“开荒”使命的系列初作,以及肩负“阶段性打完收工”的系列第三作,排名居中的系列第二作,在柔性维度(譬如说剧情体验)方面的压力似乎不算突出,但相对应的,在刚性维度(譬如说游戏乐趣)方面的压力,实话实说,堪称三部曲当中的巅峰。

实际上,抛开那些纯粹“剧情驱动”、“只爽见面一次”的爆米花爽片游戏不谈,对于大多数“玩法驱动”的游戏来说,“并非最深刻,但确实最好玩”的“系列第二作”属实是不胜枚举,时间跨度更是远超预期——别的不说,发行于1998年的《辐射2》,正是个中翘楚:

尽管第一印象似乎差别不大(毕竟引擎和很多素材基本都是复用),但和阴郁肃杀的初代相比,开发时间只有一年上下的《辐射2》,基本抹去了前作所有刻意为之的“游戏系统设定桎梏”:

时时刻刻提醒玩家赶路的时间限制?取消。20级角色等级上限?取消。孱弱的队友?现在可以装备护甲和新武器强化实力。捉襟见肘的负重?现在可以把杂物塞进后备箱然后开车上路。打完最终Boss意犹未尽?现在可以在主线结束后继续东游西逛清理任务。嫌弃练级太累太麻烦?通关之后会有官方升级作弊器来爽——总之,尽管严肃程度较之前作大打折扣引来了不少诟病,但即便是放在现如今,谈起“辐射”这个IP下“游戏性的翘楚之作”,《辐射2》依旧是位列前三的强势选手,“系列游戏的第二作到底应该怎么做”的版本答案,可谓是一目了然。

那么,从开发者的角度出发,深受玩家爱戴的“系列第二作”究竟应该如何策划呢?答案预料之中地单纯——自己认真去玩:

以“辐射”为例,从《辐射1》到《辐射2》,这两部游戏本身都是深受开发者喜爱的“个人杰作”,关于“如何将游戏做得好玩”,兼具开发者与玩家身份的制作方可以理直气壮地说出“懂得都懂”,在追求“游戏乐趣”的续作中加以完善修正,无疑更是水到渠成——而在小岛秀夫这边,情况也是相差无几:

早年间在制作《合金装备》的时候,这位就曾经亲自下场制作过指导攻略,而在《合金装备3:生存》发售之后,更有带队上线与玩家同乐的轶闻广为流传;接下来,在离开Konami自立门户创作《死亡搁浅》新IP的时候,针对游戏开发的“参与感”,最是小岛秀夫的执行宣发重点——层出不穷的电影人与音乐人参与无疑是小岛秀夫个人意志与爱好的呈现,具体到内容把控方面,除了游戏本身,扩展到“作品”这个宏观标题下,小岛秀夫同样有自己的心得:

游戏的制作过程复杂而精妙,每天都在像生物一样进化,因此也永远不会让人感到厌倦。然而,游戏也是互动的,所有的观看体验都不由创作者完全掌控,而是依赖于玩家的行动。另一方面,视频却可以按照创作者的意图操控时间线,要展示什么,不展示什么,甚至包括展示的时机皆是可控的。因此,有时候我会坐在剪辑台前,想尝试通过自己亲手把控时间线,制作最传统的视频作品来让观众惊喜。这种可以按照自己节奏完成的工作方式也很重要,不需要动用团队或召开会议。

——这就是小岛秀夫对于“游戏预告片”的制作态度。考虑到游戏创作已经和“占据身体70%构成”的电影一样成为了这位生活的一部份,关于“死亡搁浅”这个IP现阶段的“制作人参与度”,至少在现阶段,应该不存在任何疑虑。

由此一来,关于作为续作的《死亡搁浅2:冥滩之上》,摆在我们面前的,似乎只剩下最后一个问题:

这部作品,究竟能不能让自立门户的小岛秀夫拿下GOTY?

——好吧,是时候再来看看这个从业数十年依旧桀骜不羁的当事人了。

不倦的小岛秀夫

众所周知,和“IP/资本主导”的当代欧美游戏相比,延续了“监督主导”理念的日产游戏,在过去几十年间,确实催生出了不少声名在外的游戏制作人——不过有一说一,即便作为宣传招牌风光无限,一旦脱离了“大公司雇员”的职业环境,此类“圈内名人”另有建树的概率,属实是低得惊人——从坂口博信到板垣伴信,概莫能外。

由此一来,从Konami离职依旧事业有成的小岛秀夫,确实是个引人瞩目的异类;那么,和自己的同行相比,“小岛名人”到底有什么不一样?

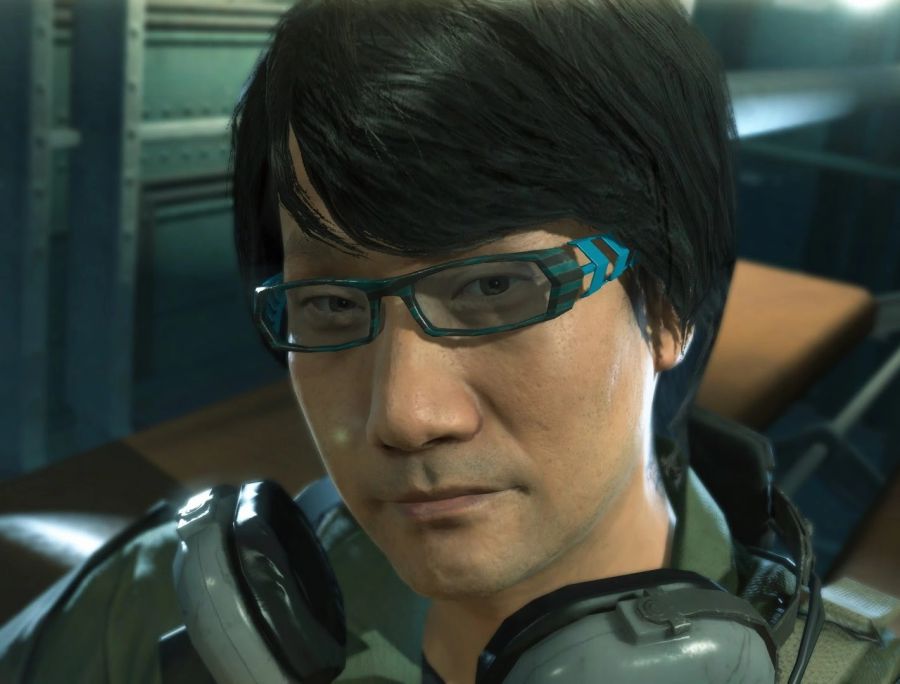

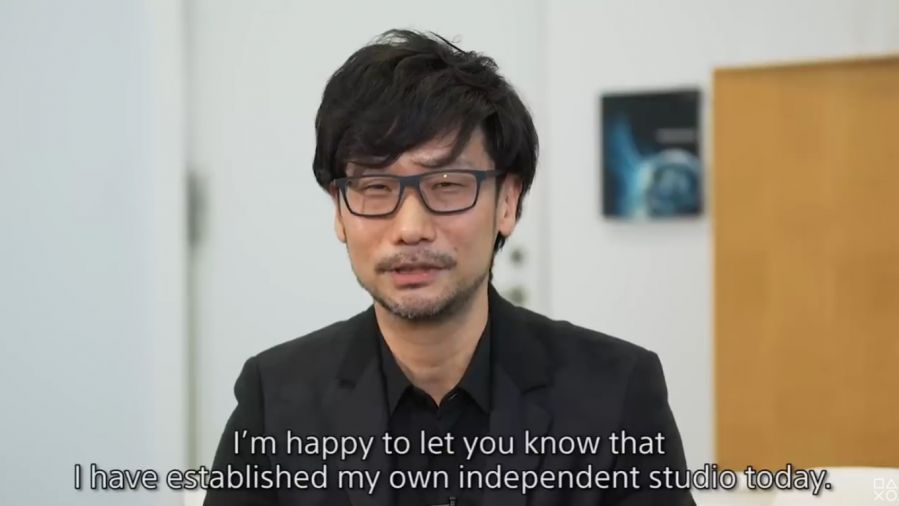

个中差别,只需两张照片就能看个明白:

作为出生于1963年的昭和游戏从业者,在做出《潜龙谍影V》(2015年)的时候,小岛秀夫已然是年过半百的老龄派制作人,但即便如此,在当时的社交媒体和宣传物料上,我们看到的小岛秀夫,几乎都是一副清爽利落看不出半点疲态的中青年形象——然而,就在2015年12月15日,正式脱离Konami的小岛秀夫首次公开露面时,呈现给我们的却是这般摸样:

不需要任何解释宣传,只要把这副尊容放在社交媒体上,“饱受无良企业迫害”的受难者形象就已经是跃然纸上;哪怕是完全不玩游戏的门外汉,出于同情和同理心,也会对“中年失业”且“半生奋斗心血被无情剥夺”的小岛秀夫多看一眼;再加上直到今天,从推特头像到公开出镜的特写,早已恢复元气的小岛秀夫依旧是这副胡子拉碴的颓丧摸样,一个鲜明的结论,早已在我们面前展露无遗:

——哪怕是看似无解的绝境,小岛秀夫也能从中发掘出可以为己所用的机遇;

单论营销(包括自我宣传),小岛秀夫的功力,较之日本游戏圈的诸多“名人”,完全就不在一个量级上。

所以说,哪怕脱离了大公司的庇护(放在昭和打工人眼里基本就等于职业生涯剧终),小岛秀夫依旧能在自己熟悉的赛道上硬闯出一片新天地,底牌就是极其敏锐的“个人IP建设”意识——从1998年的《潜龙谍影》初代一炮而红开始,“爱播片”“废话多”的玩家风评就和小岛秀夫如影随形,但也就是在这个时期里,小岛秀夫实打实地创作出了不少影评书评以及类似的随笔,随后还集结成书正式发行(包括正式出版的中文版)——由此可见,对于专属自身的“小岛出品”品牌建设,从确认职业方向的那一刻起,小岛秀夫就有了自己的规划,“身为游戏人究竟要追求什么”的答案,小岛秀夫确实要比大多数圈内打工人同行更清楚不少。

也正因如此,自立门户之后,知晓自己“想要什么”的小岛秀夫,才会把“小岛出品”的新游戏视作是呈现个人意志理念的新载体,一边巧妙借势运用“电影爱好者小岛秀夫”的刻板印象大搞宣发,一边在保持基本游戏性的基础上,肆无忌惮地堆砌各种“爱看想看更想让大家一齐来看”的个人爱好元素——说到底,尽管依旧保持着商业游戏的基本框架,但小岛秀夫现如今所做的游戏,在内核上确实带有不少“图一爽”个人独立游戏的调调;尽管在“好卖”维度的表现注定比不上迎合市场需求的纯商业快消游戏,但对于任何具备“创作者”抱负追求的游戏人来说,小岛秀夫现如今的经营模式,俨然就是距离“理想游戏人”只剩一步之遥的准最优解——相距“游戏生涯一片无悔”的最终评价,几乎就差GOTY这一个奖项而已。

但话又说回来,对于小岛秀夫来说,GOTY究竟还能有多大意义,恐怕还得另议:

一方面,这个奖项的含金量与本质属性,相信关注过近年游戏行业动态的朋友心里都有数;另一方面,小岛秀夫现如今的创作,确实也呈现出更多“不追随主流”的个人化特质,《死亡搁浅》系列的核心玩法,乃至“二代即告一段落”的结构设计,很明显就和现如今的商业大作不在一个套路上;并且,就在小岛秀夫爱得深沉的电影行业,同样不乏即便没拿过多少奥斯卡奖,但依旧对后世创作者产生过深远影响的知名导演,例如斯坦利·库布里克。

——再考虑到这位也是对小岛秀夫影响最深的电影人(几乎没有之一),号称“游戏圈奥斯卡金像奖”的GOTY,对于小岛秀夫的实际价值,可能并没有想象中那么不可取代。

不会止步,不止小岛

我在20多岁单身的时候,就一直在工作,一天 20 个小时,周末也不休息,那种感觉太爽了。

有了家庭,就没法再这么工作了,那是最重要的时光——把所有精力都投入到这10年里,其他的几年,他们就会开始忽略你了(笑)。

现在,我的儿子们都独立了,我又回到了20多岁的状态。但时间真的不多了。感觉一个小时真的过得很快,一天真的过得很快。

如果一年能做出一款游戏,我会感到更安心;如果十年只能做三款游戏,你就必须做出决定,去思考“什么才是正确的”。

每天,如果我发了喜欢的推文,就会有导演、演员或音乐家联系我,说:“我是因为你的游戏才成为创作者的。”

但他们并没有接过小岛秀夫的接力棒。他们接到的,是我心中那团小小的火焰。

他们没有抄袭我,也没有试图成为我。他们拥有这团火焰,并点燃了自己的火焰。他们很可能,会把这团火焰传递给别人。

我小时候就遇上过一些传奇的漫画家,我并没有成为漫画家——我是受到了他们的启发,是他们影响了我。

(也是小小的火焰?)

一点没错。

——GQ,《小岛秀夫的生与死》

尽管作为游戏制作人,小岛秀夫始终存在巨大的争议,但作为职场社会人,在“选择怎样的职业生涯”问题上,小岛秀夫确实拿出了历经自身实践、确认行之有效的答案;

或许,这也是《死亡搁浅2:冥滩之上》,对于我们整个游戏行业,值得思考的独一份价值所在吧。

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/sfa6t7W3fGdl-i92dC2DtA